1. Anatomie et fonctionnement de l’oreille

a. Introduction, présentation

Schéma général de l’oreille

b. Le rôle de transmission : l’oreille externe et moyenne

L’oreille externe

Schéma de l'oreille externe

L’oreille externe est la partie visible de l’oreille. Elle est constituée du pavillon et du conduit auditif.

Le pavillon est constitué de cartilage recouvert par de la peau. Il forme une coquille dont les nombreux replis ont pour but de capter les vibrations sonores et de les rediriger vers le conduit auditif ; c’est donc un véritable réflecteur sonore, grâce auquel nous pouvons connaître la provenance des sons que nous percevons. Il a également pour rôle de protéger le conduit auditif.

Schéma dynamique de l'oreille externe

Le conduit auditif est un petit « tuyau » de 2 à 4 cm de long et de 0,5 à 1 cm de diamètres. Creusé dans l’os temporal, il a pour rôle d’amplifier le signal sonore par résonance. Il est recouvert d’une fine peau et de nombreuses glandes qui sécrètent la cérumen.

L’oreille externe est cloisonnée et séparée de l’oreille moyenne par le tympan : une membrane mince et translucide de tissu conjonctif fibreux dont la face externe est recouverte de peau et la face interne d’une muqueuse. Le tympan est déformable et fragile.

L’oreille moyenne

Schéma de l'oreille moyenne

L’oreille moyenne, ou caisse du tympan, est une petite cavité creusée dans l’os temporal. Elle est remplie d’air, et tapissée de peau et de muqueuse.

L’oreille moyenne contient les trois os les plus petits du corps humain : le marteau, l’enclume et l’étrier. Ils sont fixés dans l’oreille moyenne par des ligaments et des petits muscles (voir schéma de l’oreille moyenne, ci-contre).

La « poignée » du marteau est collée sur le tympan qui lui transmet les vibrations de l’air que le marteau transmet à l’enclume. Celle-ci répercute les vibrations sur l’étrier. L’étrier est lui-même en contact, en deux endroits, avec le « vestibule » de l’oreille interne. Ces trois osselets ont donc pour rôle d’amplifier et de focaliser les vibrations du tympan, puis de les transmettre à l’oreille interne. L’amplification qu’ils causent est d’environ 20 à 30 décibels.

Schéma dynamique de l'oreille moyenne

Lors de la perception d’un son d’une sonorité exceptionnelle (dès 85 décibels), le muscle de l’étrier et le muscle du marteau peuvent se contracter afin de limiter les vibrations des osselets pour éviter leur fracture et limiter l’intensité sonore perçue par l’oreille interne : c’est le réflexe stapédien. Cependant, ce réflexe survient après 40 ms, et n’est donc pas suffisamment rapide pour protéger l’oreille interne de bruits soudains tels qu’un coup de feu. Par ailleurs, cette protection ne supprime, dans le meilleurs des cas, que 10 décibels ; et, en raison de leur petitesse, les muscles de l’étrier et du marteau ne peuvent rester contracter bien longtemps.

Schéma de l'oreille moyenne

L’oreille moyenne est également constituée d’un long conduit mince, nommé la trompe d’Eustache. C’est un petit tuyau qui débouche sur le nasopharynx (partie supérieure de la gorge). Habituellement, cette trompe est aplatie, et donc fermée, mais la déglutition et le bâillement peuvent l’ouvrir momentanément. Elle permet de rééquilibrer la pression de l’air entre l’oreille moyenne et l’environnement, ce qui permet une vibration optimale du tympan.

c. La perception du son : l’oreille interne

L’oreille interne est constituée par la superposition d’un labyrinthe membraneux et d’un labyrinthe membraneux. Le labyrinthe osseux est rempli d’un liquide organique, le périlymphe, dans lequel baigne le labyrinthe membraneux, lui-même rempli d’un autre liquide, l’endolymphe.

Structure osseuse de l'oreille interne

Structure membraneuse de l'oreille interne

Le contrôle de l’équilibre dans le vestibule et les canaux semi-circulaires

Le vestibule est une cavité osseuse de forme ovoïde, nichée dans l’os temporal. Il abrite les récepteurs de l’équilibre, qui réagissent à la gravité et encodent changements de position de la tête. Il permet ainsi de contrôler l’équilibre et le mouvement des yeux durant un mouvement, en produisant des décharges électriques, acheminées vers le cerveau par le nerf vestibulaire, puis par le nerf auditif.

Les trois canaux semi-circulaires sont situés dans des directions orthogonales. Ils réagissent aux mouvements de la tête, chacun dans l’une des trois directions. Ils permettent ainsi au cerveau de se repérer dans l’espace à trois dimensions.

La perception du son dans le limaçon (ou cochlée)

Oreille interne : l'organe de Corti, dans la cochlée

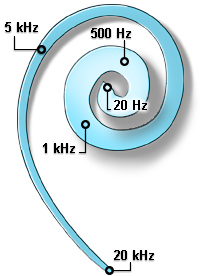

Répartission de la perception des fréquences dans la cochlée

Le rôle de l’organe de Corti est de produire des décharges électriques à chaque variation de pression du liquide, afin d’encoder les vibrations sonores. Pour cela, il est composé de cellules sensorielles, et d’autres cellules en forme de cils. Lors d’un changement de pression, les cils frottent le long des cellules sensorielles, créant de faibles décharges électriques par déplacement d’ions. Ces faibles décharges s’additionnent : il y a en effet plus de dix mille cellules sensorielles dans l’organe de Corti (voir schéma de l’organe de Corti). Selon la fréquence du son, ce ne sont pas les mêmes cellules sensorielles qui réagissent : celles situées le plus près du vestibule, au début du limaçon, réagissent davantage aux sons aigus ; tandis que celles situées à l’extrémité du limaçon, qui réagissent davantage aux aigus (comme indiqué sur le schéma ci-contre). Ces informations électriques sont ensuite acheminées par des fibres nerveuses qui se rassemblent dans le nerf cochléaire. Le nerf cochléaire rejoint le nerf vestibulaire (voir ci-dessus) pour former le nerf auditif (nerf de perception VIII), qui transmet la totalité des informations captées et encodées par l’oreille interne au cerveau. Les signaux électriques transmis par le nerf auditif est de l’ordre du microwatt.

Schéma animé de l'oreille interne

d. L’analyse du son : le nerf auditif et le cerveau

Les informations auditives sont analysées sommairement, au sein même de l’oreille interne, par le noyau cochléaire. C’est ce centre nerveux qui est capable d’activer, notamment, le réflexe stapédien de contraction du muscle du trapèze, dans l’oreille moyenne.

Les informations traversent ensuite l’or temporal qui sépare l’oreille interne du cerveau par le nerf auditif (huitième nerf cérébral de perception), qui emprunte une cavité osseuse : le conduit auditif interne.

Le gros de l’analyse se fait dans les noyaux olivaires. Les deux nerfs auditifs se regroupent dans ce centre nerveux qui compare les informations fournies par les deux oreilles, sélectionne l’amplification par l’oreille moyenne et sélectionne les fréquences les plus importantes. D’autres centres nerveux du cerveau se chargent ensuite de la compréhension des informations sélectionnées. Les noyaux olivaires sont par ailleurs au nombre de deux : il y en a un dans chacune des deux hémisphère du cerveau. Ces deux centres nerveux ont exactement le même rôle : la perte de l’un d’entre eux ne pose donc aucun problème, et ne se remarque même pas.

L’interprétation du son se fait ensuite dans divers centres nerveux du cerveau, comme le montre ce schéma. Nous ne développerons pas davantage l’analyse du son perçu, étant donné qu’on ne peut en aucun cas considérer une anomalie de cette analyse comme une cause de surdité.